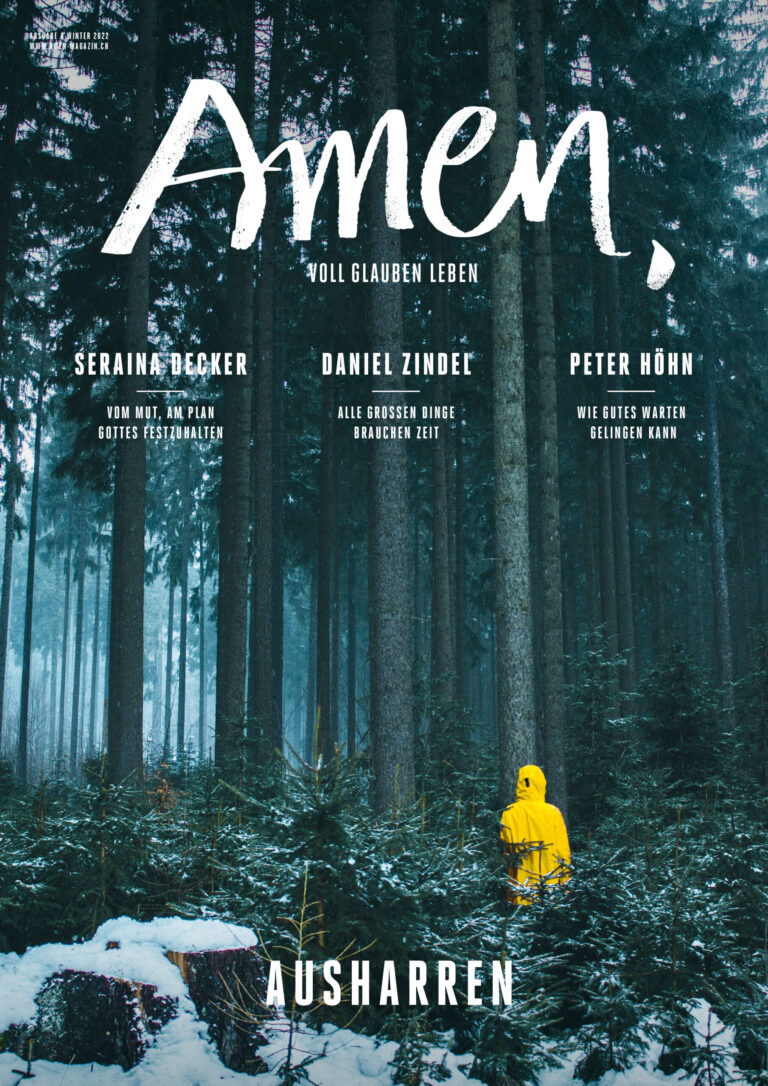

Eine Frau mit langem Atem

| von |

Andreas «Boppi» Boppart |

Die kubanisch-amerikanische Künstlerin Carmen Herrera machte ihr Leben lang ihr Ding: Bilder malen. Völlig unbeeindruckt vom Geist ihrer Zeit, fand sie ihren eigenen Stil und blieb dabei, bis sie mit knapp 90 Jahren zum ersten Mal eines ihrer Bilder verkaufte. Die faszinierende Geschichte einer Spätzünderin.

Wenn ich auf meinem Handy Social Media öffne, zeigen mir Menschen, wer sie sind und vor allem, wer sie nicht sind. Das kann heute etwas anderes sein als morgen. Spätestens übermorgen muss es anders sein. Denn, sich im Wochentakt neu zu erfinden, scheint der Standard. Was nicht funktioniert, wird ausgetauscht. Was nicht ankommt, verschwindet und kommt in anderer Gestalt wieder. Sich ständig weiterzuentwickeln und auf keinen Fall stehen zu bleiben, gilt als Erfolgsmaxime. Firmen, Marken, Menschen, Kunst – immer wieder in einem neuen Kleid. Am Puls der Zeit. Die Fähigkeit, sich zu wandeln, zählt als Beweis für die eigene Agilität und für die Nähe zum Zeitgeist. Die Malerin Carmen Herrera verkörpert inmitten dieses Phänomens ein seltenes Gegenmodell. Sie lebte, was beinahe ausgestorben scheint: Selbsttreue. Und noch etwas: Demut. Gerade deswegen fasziniert mich ihre Geschichte. Die einer unendlich langen Nichtkarriere.

IHR WERDEGANG

Carmen Herrera wurde 1915 in Havanna geboren. Das Kind aus einem kubanischen, journalistischen Haus besuchte Kunstkurse und studierte später Architektur. Ungewöhnlich für eine Frau ihrer Zeit. Später entdeckte sie, wie sie sagte, die Welt der Malerei für sich: «I found my world in painting.» Sie heiratete den US-Amerikaner und Oberschullehrer Jesse Löwenthal, zog mit ihm nach New York und studierte Kunst.

Von Anfang an malte sie abstrakte Bilder. Auf ihren Leinwänden ist nichts Gegenständliches zu finden. «Keep it simple», lautete ihr Motto. Je weniger, desto besser. Minimalistisch, geradlinig, mathematisch genau, mit klaren Farben. Sie reduzierte und reduzierte. Geometrische Formen mit einer Farbpallete von zwei, höchstens drei Farben. Sie entwickelte ihre eigene visuelle Sprache und fand «die Schönheit der geraden Linie». Was auf Strenge und Formalität vermuten lässt, ist bei ihr pure Leidenschaft. «Ich habe noch nie eine gerade Linie gesehen, die ich nicht geliebt hätte», lautet ein bekanntes Zitat von der Künstlerin. Dieser Liebe blieb sie treu. Und das über 70 Jahre lang, obwohl der Erfolg ausblieb.

Sie arbeitete am liebsten alleine und in völliger Ruhe in ihrem New Yorker Loft. Jeden Tag setzte sie sich hin und malte. Abseits vom damaligen Zeitgeist. Unbeeindruckt vom tonangebenden Expressionismus dieser Zeit, blieb Herrera Ende der Fünfziger bei ihrem Stil. Ihre Kunst mag heute, wenn man sich so durch die Bildersuche im Netz scrollt, ästhetisch und angesagt sein, zu ihrer Zeit war sie es nicht. Oder noch nicht. Sie blieb ungesehen. Das Los einer Künstlerin, die ihrer Epoche wohl einen Schritt voraus war. Wenn man bedenkt, dass damals männliche Zeitgenossen wie der bekannte Jackson Pollock expressiv mit den Farbeimern um sich schmissen. Als Frau und Lateinamerikanerin, die akkurate Linien liebte, hatte Herrera auf dem Kunstmarkt einen schweren Stand. Vielleicht passte sie einfach zu wenig ins Muster, um erfolgreich zu sein.

DER SPÄTE DURCHBRUCH

Dann wurde ihre Kunst plötzlich – oder endlich – weltberühmt. Nach rund 70 Jahren Kunstschaffen verkaufte sie die ersten ihrer Bilder, da zwei Sammlerinnen auf sie aufmerksam wurden. Als Herreras Bilder einige Jahre danach teuer wurden, wachten auch die Museen auf. Als Herrera 101 Jahre alt war, wurde sie mit einer Retrospektive in den USA zum ersten Mal im grossen Stil ausgestellt. Ihr Ehemann, der sie zeitlebens mit seinem Lehrergehalt unterstützt und sie immer zum Kunstschaffen ermutigt hat, ist zu diesem Zeitpunkt bereits tot. Er war Teil des jahrzehntelangen Dranbleibens und hat das Ereignis zum Schluss verpasst. Heute hängen ihre Bilder in allen wichtigen Museen dieser Welt und erzielen auf Auktionen fünfstellige Verkaufspreise.

In der New York Times wurde der Artikel über Herrera mit «The Hot New Thing in Painting» betitelt. Das nimmt fast schon skurrile Züge an, wenn man bedenkt, dass diese Frau über 90 Jahre alt war. Nachdem sie siebzig Jahre lang beinahe unbeachtet von der Aussenwelt in ihrem Atelier in Manhattan gearbeitet hatte, wurde sie als der neueste Tipp der Kunstwelt gefeiert. Anfang dieses Jahres ist sie im Alter von 106 Jahren gestorben.

Und jetzt kommt mein persönlicher Glanzpunkt der Geschichte: Angesprochen auf das plötzliche Interesse an ihrer Kunst meinte die Malerin vor Jahren in einem Interview der New York Times: «Ich hatte nie in meinem Leben eine Vorstellung von Geld, und ich hielt Ruhm für eine sehr vulgäre Sache. Also habe ich einfach gearbeitet und gewartet. Und am Ende meines Lebens erhalte ich eine Menge Anerkennung, zu meinem Erstaunen und zu meiner Freude.»

Ich bin beeindruckt davon und nehme der uralten Lady jedes ihrer Worte ab. Das tönt nicht nach aufgesetzter Demut. Denn auf eine so lange Strecke bröckelt das Aufgesetzte und wird entlarvt. Scharlatane halten für gewöhnlich nicht so lange durch. Ich entdecke in ihrer Rückschau zudem keinen Funken Verbitterung. Was noch viel mehr beeindruckt. Ihre Geschichte ist ein Paradebeispiel dafür, dass belohnt wird, wer warten kann. Wir wissen aber alle, dass es nicht immer so ist. Es steht nicht immer ein Honigtopf am Ende eines Weges. Dass Carmen Herrera zum Schluss hin mit so viel freudigem Erstaunen und Demut dasteht, ist doch vielmehr der Tatsache geschuldet, dass sie eben nicht jahrzehntelang ihren Durchbruch erwartete und eisern dafür kämpfte. Der Punkt ist doch gerade, dass sie nicht damit rechnete. Sie hat einfach nur «gearbeitet und gewartet».

Was ich von Carmen Herreras Geschichte lernen will:

- «Sich jeden Tag hinsetzen und malen», ob es jemanden interessiert oder nicht. Soll heissen: Das tun, was ich kann und liebe und wovon ich überzeugt bin. Unabhängig vom bestätigenden Nicken und dem Applaus anderer.

- Immer wieder fast dasselbe tun und darin nicht ermüden. Im Gewohnten und Gleichförmigen immer wieder die Welt entdecken.

- Ruhm mit kritischem Blick betrachten. Eigentlich stört er nur bei der Arbeit.

- Mich immer wieder von Bitterkeit freistrampeln, da wo «meine Bilder» in der Vergangenheit ignoriert und übersehen wurden.

- Mir bewusst sein: Ich laufe einen Marathon. Keine Kurzstrecke.

- Mein Leben nicht nur als Momentaufnahme, sondern im Längsschnitt sehen.

- «Seine Bilder nicht zu verkaufen» kann ein Segen sein. Man muss sich niemandem anbiedern, sondern hat die Freiheit, einer eigenen Vision zu folgen.

- Warten kann am Ende belohnt werden. Wird es aber nicht immer. Man weiss es halt währenddessen nicht. Dieses Nichtwissen ist es, was Ausharren zur Kunst macht.

Bild

Bild